概要 |コラボレーション基盤の世界展開 | ネットワーク経済のデザイン |

概要

インターネットを核としたグローバルコラボレーションを目指して,先端技術を創出しています.技術的には,1) コラボレーション基盤の世界展開と,2) ネットワーク経済のデザインを主要な研究項目とします.同時に, 社会に寄与する情報システムを構築していきます.

コラボレーション基盤の世界展開

(担当教員:教授 石田 亨,助教 林 冬惠)

インターネット上のクラウドサービスと私たちが住む物理世界とのインタラクションを実現するために,人工知能やヒューマンインタフェース技術を基礎に,サービスコンピューティングとInternet of Things (IoT)の最新技術課題に取り組みます.さらに,開発した多言語コラボレーション基盤「言語グリッド」を,欧米やアジアの大学・研究機関と協力しながら世界に展開しています.

研究テーマ

- 言語グリッド:言語の壁を超えることを目標に,機械翻訳や対訳辞書などをつなぐ多言語サービス基盤の研究を欧米やアジアの研究者と協力して進めています.さらに,言語グリッドを用いた多言語コミュニケーションシステムと多言語IoT環境の研究に挑戦しています.

- サービスコンピューティング/Internet of Services (IoS):スマホ上のアプリケーションやインターネット上のサービスを自由に結合できるIoS基盤技術を研究しています.特に,サービスネットワークの自己組織化,QoS(Quality of Service)に基づくサービス連携の研究は,トップカンファレンスに多数採択されています.言語グリッドはIoSの技術を用いて実現されています.

- Internet of Things (IoT):人とモノのインタラクションを目標として,各種のセンサーやデジタルファブリケーションを駆使したIoT環境の研究に取り組みます.IoSとIoTを継ぎ目無く接続し,あらゆるモノが話し始める環境など,今までにないグローバルなコラボレーション環境を実現します.

- マルチエージェントシステム:独立の意思を持つデバイスやソフトウェアをエージェントと呼びます.多数のエージェントが協力したり競争したりするマルチエージェントシステムは人工知能の中心的課題です.そこで,IoSやIoTの基礎技術として,その原理やアルゴリズムを研究しています.

|

|

(左図)子どもの多言語コミュニケーション支援

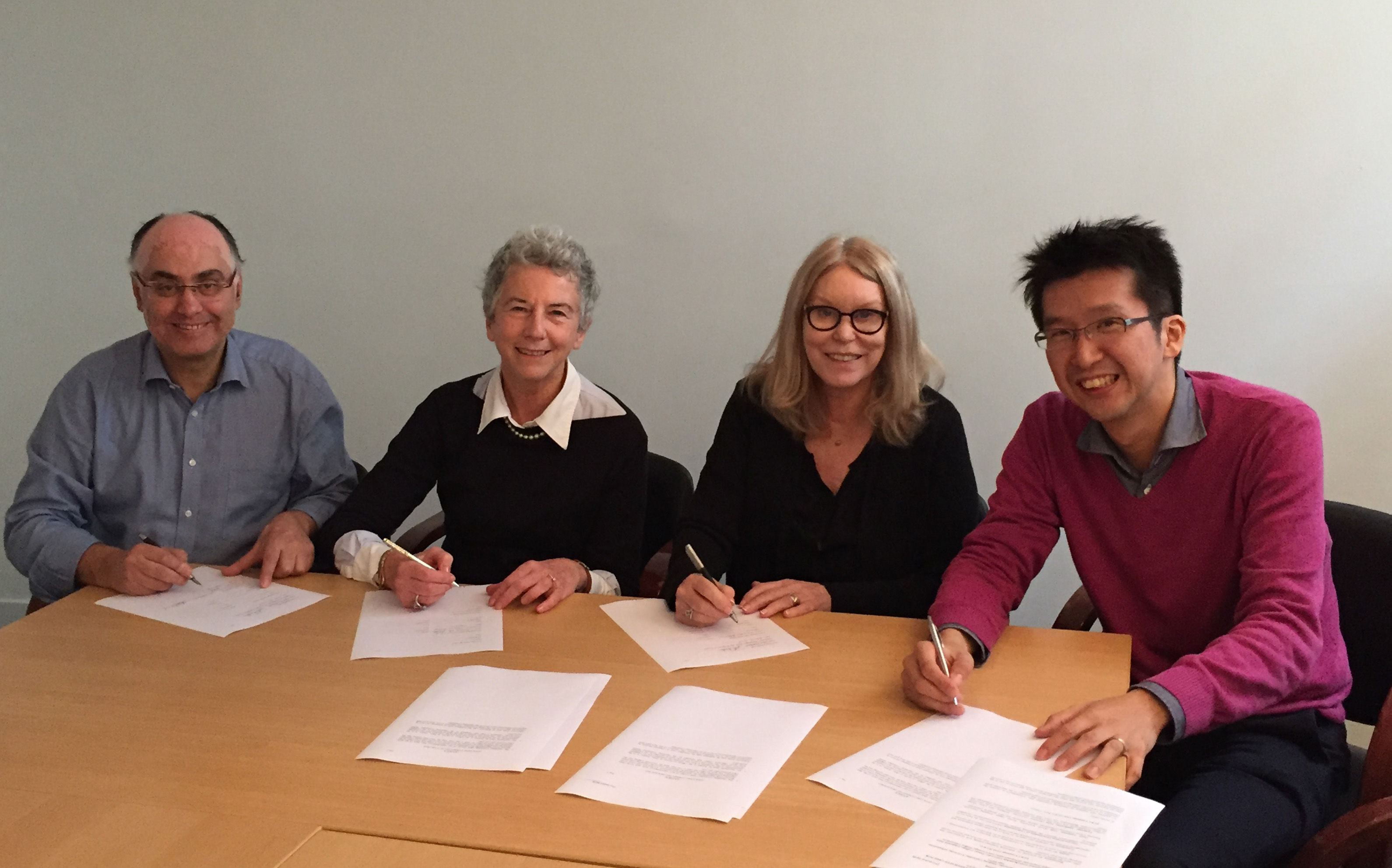

(右図)パリの欧州言語資源協会で欧米との研究協力協定の調印式

グローバルコラボレーションを実際に支援するために,国際的に活動している非営利団体(NPO)と共同で,研究成果を社会に展開しています.NPOが開催する国際的な会議や,世界の子ども達が集まるワークショップでの多言語コミュニケーション支援を行っています.また,IoSやIoTを用いて外国人旅行者の多言語支援を計画しています.そのために,京都大学デザインスクールの協力を得て,デザインワークショップやデジタルファブリケーションのスキルを身につけていきます.

ネットワーク経済のデザイン

(担当教員:准教授 松原 繁夫)

ひと・もの・サービスがネットワークを介して連結されることで新たな価値が生じます.その価値を享受し,円滑な取引を実現するには,売り手・買い手の参加を促進・維持する仕組み,つまり,適切なインセンティブ設計が必要となります.我々は,情報技術と経済学を組み合わせた視点に基づいて,人工知能やゲーム理論を基礎に,クラウドソーシング,オークション,ゲーミフィケーションの最新技術課題に取り組んでいます.

研究テーマ

-

- クラウドソーシング:クラウドソーシングを計算機に支援された人の組織化による問題解決とみなし,適材適所を実現するタスク設計法や報酬設計法を研究しています.アルゴリズムの考案からツールの開発まで様々な課題に取り組んでいます.

- オークション:効率的かつ安全な取引の実現を目指して,ゲーム理論的視点で頑健なオークション方式を設計します.インターネットオークションや広告オークションの実データを元に入札行動を分析することで,入札者を支援する方法を提案しています.

- ゲーミフィケーション:ゲーミフィケーションとは対象をゲーム化することで,ユーザの参加を促進・維持する方法です.にぎやかなQ&Aコミュニティの実現を目的に,Q&AコミュニティStack Overflowにおける参加者の行動原理を分析し,ポイントやバッジシステムを設計する手法を研究しています.

- インセンティブデザイン:参加を促進・維持するためには,人が様々なインセンティブにどのように反応するか,機械(計算機)が理解できることが必要です.非金銭的インセンティブを含めて人の参加動機構造を同定する方法や,設計に活用する方法を研究しています.

上記のテーマの他にも,投票,予測市場,評判システムなどネットワーク経済に関連する様々な課題をインセンティブ設計の視点でモデル化し,機械学習や進化計算手法などの人工知能技術で解決する研究をしています.